- 點擊數:2825

- 發佈:2025-09-17

前言

兵棋推演或桌上演習(Table Top Exercise, TTX)具備風險低、成本效益高、可識別資源需求與能力缺口,以及找出潛在最佳實務作法等的優點,透過模擬跟決策,是在制度建立初期,提升整體危機應變能力與跨部門協調的關鍵訓練工具。近年各國軍事與安全部門在進行兵推時,也常引入各種新興威脅,諸如網路與資訊戰、公共衛生威脅、關鍵供應鏈中斷、氣候變遷影響,甚至太空碎片撞擊或衛星干擾等。在2025年,台灣便舉辦過TTX 區域安全兵推、台海防衛兵推等,能源亦在兵推範疇之中。近期更見美國智庫「保衛民主基金會」也與「科技、民主與社會研究中心」共同規劃了能源兵推,除邀集日本、澳洲及歐洲智庫共同參與,與攸關台灣能源安全的行動者們共同推演不同情境下台灣的應變對策。

因能源議題為政治攻防的焦點,各類關於兵推行動的能源安全分析結果,廣受媒體重視。如美國智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)在七月底公布《關燈?模擬中國封鎖台灣》(Lights Out?Wargaming of a Chinese Blockade of Taiwan)報告,其針對能源部門提出較為詳盡的量化分析,引發媒體大幅報導與各界關注。但該報告中較著重於能源供給端,忽略了能源韌性更應關注輸配等議題。有鑑於此,本文更將引介北約組織「一致韌性」兵推中,針對能源相關關鍵基礎設施的分析方法。而鑑於氣候變遷對能源系統具有高度影響,但過往能源鮮少考量此議題。因此本文進一步討論美國智庫「氣候與安全中心」在日韓舉行的「再生能源/潔淨能源就是國家安全」兵推成果,進而思考台灣如何設計更為周全的能源兵推,而非僅刻意以兵推成果作為臧否非核家園的理由

台海上封鎖下的能源韌性

CSIS近期的兵推報告,情境設定為「2028年,中國對台進行封鎖,利用船艦、潛艦與飛機來攔截跟阻止對台灣的海上運輸,且聲稱這是中國內部的執法行動。」媒體報導多著重在封鎖下如何重創台灣電力及能源供應、我國天然氣會在10天耗盡的面向,引發各界對台灣能源韌性的關注。

報告分析中國有四種軍事行動層級,從不開火的查驗扣押船隻,到最嚴重演變成全面戰爭;而台灣與美國也有四種因應層級,從克制到全面戰爭。兵推針對三個關鍵問題進行分析:哪些商船可用於運輸?多少貨物能成功運送?以及貨物抵達對台灣經濟與社會的影響?藉此去評估軍事損失、能穿越封鎖的物資量以及對社會經濟的衝擊。

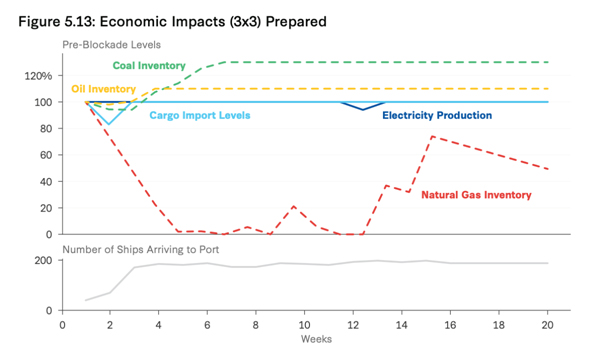

故其初始設定為台灣的煤炭存量為700萬噸、燃氣為10億公秉、石油為1.18億桶下,而核能方面則是核三持續運轉,再生能源則是維持在2023年發電量時,遇到封鎖情形,貨輪無法進出時會受到的影響。其分析結果顯示台灣的發電量在事件發生八週左右還可維持正常時期75%的發電量,而在第九週時會陡降至20%左右的發電能力。若提前準備,在中國已有封存企圖前,便提早儲備各類燃料,則可將多爭取兩個禮拜左右。

但若併同各方的反封鎖策略,如若是中國佔領外島,但美國已經有軍事介入的情形下,讓貨輪進口能力可在三週內恢復正常時,則可維持發電能力。且報告中還提出若台灣完成電力設施加固、提升雙燃料(dual-fired)發電能力、並加強電力修復量能,達到每週修復效率約 6% 的總電力裝置容量(3,476 MW)的水準,則考量對每公噸炸彈對電力設施的影響為4.1 MW狀況下,台灣可確保能源韌性。

圖一:CSIS兵推有備情境下的能源情況

資料來源:CSIS, Lights Out? Wargaming of a Chinese Blockade of Taiwan

針對兵推分析後的建議,台灣媒體報導多關注於核三廠、新型核能技術如小型模組化反應爐(SMRs)等,事實上其亦就其他能源基礎建設提出建議,諸如在天然氣上,建議台灣應購買或租用液化天然氣(LNG)運輸船,將LNG運輸船納入戰備機制。在提升能源儲備方面,建議台灣新建LNG、燃煤、石油的儲存設施,或是最大化既有物流體系中的存量,甚至提出台灣若可達成2050淨零路徑中再生能源占比達到60~70%的目標,則可有效提升韌性。

諸多討論中,還聚焦CSIS的量化分析,指出台灣以「非核減煤增氣展綠」為目標的能源轉型政策,反而增加台灣能源脆弱性,甚至會讓台灣在封鎖事件發生三週左右,發電能力就降至四成左右,比其他情境提早。但若深究CSIS的分析,則有其乃是在低估再生能源潛力與未能正確理解以氣代煤政策下,導致估算上有誤。於再生能源方面,其乃是假設2028年時再生能源發電量達到320億度,但事實上,台灣2024年的再生能源發電量便已達到340億度,2028年時更應達到700億度。而台灣以氣代煤政策上,仍保留除役燃煤機組作為緊急應變使用,且同步天然氣儲槽天數在2028年時也應達24天以上,而非評估時的12天。更重要的是,在此能源兵推分析中,將能源需求量削減視為因供給能力受到衝擊後的被動衝擊,而未將其視為主動因應手段,這與俄羅斯入侵烏克蘭事件後,歐洲國家採取的因應措施相悖,為此兵推分析的一大盲點。

從關鍵基礎設施觀點切入的北約一致韌性兵推機制

前述CSIS的分析,僅特就軍事封鎖此行為加以探討,事實上,混合性威脅對關鍵基礎設施(Critical Infrastructure)的攻擊與挑戰,自2014年俄羅斯併吞克里米亞後開始受到廣泛關注。混合性威脅除了直接的破壞行動,也包含像假訊息、網路攻擊、秘密滲透等手段。根據我國行政院國安政策會報,關鍵基礎設施分類包含能源(電力、石油、天然氣)、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援與醫院、糧食等。

北約組織(NATO)自2014年俄羅斯併吞克里米亞後開始增加演習次數,旗下的北約能源安全卓越中心(NATO Energy Security Center of Excellence, ENSEC COE)自2017年起從烏克蘭基輔開始,推動一系列「一致韌性」(Coherent Resilience, CORE)的兵推活動,聚焦在混合性威脅對關鍵能源基礎設施的挑戰。每一年舉辦的地區不同,主題也有所變化,像是電力消費、天然氣供應、海底管線或海纜等等,場次一覽詳見表一。

表一:北約一致韌性兵推(CORE TTX)場次一覽表

|

場次 |

主題 |

地點 |

|---|---|---|

|

CORE 2017 |

針對烏克蘭關鍵能源基礎設施(電力)的混合威脅 |

烏克蘭基輔 |

|

CORE 2018 |

針對波羅地海地區關鍵能源基礎設施(軍用燃料供應)的混合威脅 |

立陶宛維爾紐斯 |

|

CORE 2019 |

針對波羅地海地區關鍵能源基礎設施(天然氣供應)的混合威脅 |

立陶宛維爾紐斯 |

|

CORE 2020 |

針對黑海地區的關鍵能源基礎設施與能源安全的混合威脅 |

烏克蘭敖德薩 |

|

CORE 2021-B |

針對波羅的海地區電力消費端對抗混合攻擊的韌性 |

立陶宛維爾紐斯 |

|

CORE 2022 |

針對喬治亞能源系統韌性 |

喬治亞第比利斯 |

|

CORE 2023-CEPS |

針對中歐管線系統(CEPS)面對網路攻擊與威脅時的韌性 |

法國凡爾賽 |

|

CORE 2023-B |

針對海事關鍵能源基礎設施及相關輸配電線路面對混合威脅時的韌性 |

拉脫維亞里加 |

|

CORE 2024-M |

針對關鍵能源基礎設施對抗混合威脅的韌性 |

摩爾多瓦奇西瑙 |

資料來源:美國海軍研究院(US Naval Postgraduate School),本研究整理

CORE兵推目的是因應當前面臨的三大挑戰。第一個挑戰是政府與社會必須從「事後回應」轉向事前的「危機預防」,從建立遏止、緩解與有效應對混合威脅的能力開始。第二,需建立跨部門協調機制,不只政府部門之間,還包括公私協力夥伴關係,以整合各方資源與行動。第三,需明確界定關鍵基礎設施防護系統的功能,以確保關鍵服務的持續性,以及在危機期間不僅保障基礎設施本身,也要維護整個防護體系的韌性。而在每一場次中,更提出更具體、明確、可衡量的目標。

CORE兵推基本情境便參考自 2014 年以來俄羅斯針對烏克蘭混合戰,每個情境通常包含四到五個階段:

- 衝突前階段:混合影響行動

- 低強度混合行動

- 衝突階段:高強度混合行動

- 全面混合戰

- 危機後穩定階段

CORE兵推為期六天,包含兩天的學術研討會、三天的兵推,以及一天的匯報跟行動檢討(Hot-Wash)。參與者將被分到四至五個工作小組(syndicates),每組負責不同的功能領域,參與者根據一連串的小劇本(vignettes)與插入情境(injects)進行討論,分組則可以聚焦在一項特定關注議題上。工作小組每次場不同,但通常會有以下幾組:

- 混合威脅/網路安全/設施防護組:關注網路安全或混合威脅,或是關鍵基礎設施的防護

- 戰略溝通組:聚焦敵方宣傳、媒體操弄與危機溝通

- 危機應變組:處理能源相關的地方與全國性危機,以及部門間的協調與資訊共享

- 國際應對/國際法組:模擬與盟友、夥伴、國際機構與非政府組織合作的應變與管理

參與對象除了國家安全與國防、地方政府、經濟與貿易的產業代表、緊急應變機構,還有關鍵基礎設施的管理與營運單位。在兵推討論中,參與者被鼓勵針對以下議題進行討論。首先是分析關鍵基礎設施的脆弱性,判斷系統故障、攻擊與/或設施損壞可能產生的後果,以及這些事件對社會其他相關面向的潛在影響。第二,評估相關機構、單位與組織之間的合作與協調能力,特別是在危機應變與讓服務持續運作方面。第三,演練民事與軍事危機管理流程,以及在混合威脅發展不同階段下的應急規劃。最後,是找出現有計畫與流程中的缺口,並提出可能的改進方向。簡言之,討論分為三個部分:事件偵測(Detection)、危機應變(Response)跟政策探討(Policy)。

在CORE兵推舉行後,可以見到部分的建議已經透過立法加以落實。例如在2017年舉行後,烏克蘭政府通過了《建立國家關鍵基礎設施保護體系構想》的決議,明確建立國家關鍵基礎設施防護系統的優先事項;《關鍵基礎設施防護法》隨後在2021年生效,為關鍵基礎設施安全架構提供藍圖。

歷經多次CORE兵推後,其在能源系統上,指出能源供應鏈常存在單點故障風險,若一條管線或一個電網節點遭破壞,可能產生巨大衝擊,而對手極可能利用這一點達成其戰略目標。因此,能源來源、運輸路線與相關基礎設施的多元化、分散化,是重要的危機緩解措施。面對此情形,建立可保障能源供應的備援系統極為重要,具體作法包括投資再生能源、建立戰略儲備,或與他國建立基礎設施與合作協議。從經驗與兵推結果發現,會導致能源系統缺乏備援的主要原因,往往在於對效率與成本控制的過度追求。但當系統遭攻擊時,未建置備援所付出的代價,將遠高於事前投入的資源。

在電力方面,兵推中指出應強化電力市場中各角色(輸電系統營運商TSO、配電系統營運商DSO、發電業者、電力市場交易所等)對混合威脅的分析能力,更應考慮建立情報部門與電力營運單位之間的通訊管道。進行或應用「中斷模擬」來辨識能源系統中的高衝擊失效點。這類評估也可協助識別潛在的緩解措施,如備用發電機或提升安全與韌性的資本投資。

在歐洲地區主要透過天然氣在冬季供應暖氣,針對天然氣供應的兵推中,從立陶宛的案例得知,立國國內規定當事件發生,由天然氣供應公司(而非國家,或輸氣、配氣系統業者)負責通知用戶提高警戒等級,這樣的作法讓政府可以專注於解決供應問題。兵推結論建議歐盟透過「團結互助條款」解決區域天然氣不足的危機時,須在危機前達成合作協議,規範像是受保護用戶與關鍵燃氣發電廠間分配規則、多國同時請求供應時的優先序位等。還有在危機時建立區域天然氣價格監控機制,以防止價格被哄抬操控。各國政府必須掌握受保護用戶、非受保護用戶在不同季節、高峰時段、國家與區域層級的用氣需求,才能進一步在危機發生時提出因應作法。

針對天然氣市場市場,也有參與者認為,應讓天然氣交易商從一開始就參與情勢掌握(situational awareness)討論。在大型天然氣供應中斷情境中,市場狀況可能會在非交易時段出現劇烈變動,導致天然氣交易商無法即時參與再分配(如團結互助條款啟動)的討論。因此建議交易平台應研究如何設立應急通訊管道,以便在重大干擾事件發生時能快速反應。

在兵推中不可缺席的氣候變遷因素

美國智庫「氣候與安全中心(Centre for Climate and Security)」在2024年六月於南韓舉辦兵推工作坊,旨在推廣「清潔能源即國家安全」的概念。參與者除了來自韓國有關單位,美國方也派出前國防部主管財務的副部長John Conger,以及前國家情報委員會副主席Ellen Laipson共同參與。

工作坊將成員分為兩組,針對兩種情境進行討論。情境一是立即性的危機,背景為2030年時,中東地區發生衝突。情境設定如下:

1. 中東各國將攻擊重點放在關鍵基礎設施和供應鏈上;為避免成為攻擊目標,船商停止該地區所有的油輪運輸,直到情況明朗為止。

2. 一艘美國LNG油輪在美國海軍護航下從紅海出發時發生船沉意外,被認為是一次蓄意襲擊,大多數航運公司暫停附近航線LNG出口,此舉實際上使美國LNG出口停擺。

3. 中國進一步加強軍機軍艦繞台,北京宣布一項臨時措施,接近正式封鎖,實際上使解放軍海軍能夠控制進出台灣海峽和呂宋海峽的船舶交通,北京聲稱這是為了確保海峽上船隻,不會為了尋找運送到日本、南韓和東南亞的替代航道而過度擁擠,所採取的必要措施。

4. 中國有能力擾亂經過台灣周邊的任何能源進口,大眾對於南海地區潛在衝突的可能越加擔憂,尤其當西方領袖(特別是北約和英美澳組成的AUKUS)對中共解放軍的任何侵略行為發出警告時,中國主張它是在危機時期負責維護區域海上航道安全的國家。

情境二則是較為緩慢的危機,主要是當極端氣候事件發生,頻率與強度越來越強時,國家安全序位上的競爭。情境設定如下:

1. 2030年初夏,南亞和東南亞發生多次致命的熱浪和颱風,災害越加頻繁和強烈,光2030年六月,這些地區已有數十萬人死於中暑。

2. 大量人口流離失所,並摧毀了關鍵基礎設施,包括朝鮮半島上數個主要軍事設施及儲能設備。

3. 一場強颱預計直接襲擊日本、韓國、中國、台灣和菲律賓,政府急於應對下一次致命的極端天氣。

4. 全球的綠化運動因而形成,全球數百萬抗議者走上街頭,要求政府承擔責任,並迅速採取減緩行動。在韓國,數十萬抗議者開始抵制化石燃料產品,要求更快過渡到清潔能源,並推動公共機構撤資石油和天然氣,最大的抗議活動佔據了首爾的大部分地區。

5. 許多政府對極端夏季高溫長時間曝曬抗議表示擔憂,因此開始實行白天宵禁,並加強軍事支援。韓國政府也效仿,抗議者認為這是為了減少抗議活動,而非保護人民健康。

6. 面對即將登陸的強颱,政府發布緊急聲明,要求停止抗議。因為數個軍事設施、基礎建設(尤其是儲能和電網)遭受嚴重損壞,加上近期災情致死傷人數攀升,要同時準備救災跟維持抗議秩序,韓國軍隊已人手不足。

「清潔能源即國家安全」的兵推工作坊,分別曾於日本和南韓舉行,雖然數量有限,但是日韓仰賴進口化石燃料的能源條件、面臨高溫、颱風氣候衝擊,以及身處第一島鏈的安全威脅,皆與台灣相似,讓這場兵推具備參考價值。以下彙整出值得台灣參考的重點內容:

1.氣候變遷可能加劇來自北韓的威脅

兵推參與者表示,在情境一中,南韓被迫應對高強度國家安全危機,中東衝突迅速中斷化石燃料進口;同時,中國加強對台灣海峽和呂宋海峽的軍事化。北韓可能會利用全球安全形勢惡化和南韓能源危機來破壞朝鮮半島的穩定。這也可能分散對中國在印太地區的注意力,以及分散美國和南韓軍隊在穩定台灣周邊侵略行為的資源。

極端氣候事件可能會加劇南北韓關係的動盪。在情境二中,連續暴風雨襲擊朝鮮半島,參與者一致認為,北韓的應對能力可能會比南韓更差,可能加劇糧食不安全、人民流離失所,進一步削弱北韓政權穩定性。因此,北韓可能會對外挑起爭端以分散國內壓力。此外,南韓位於北韓河流的下游,若不提前處理,極端降水下有意或無意洩洪可能會對南韓產生災情。

2.維持社會韌性需要建立信任

面對北韓的威脅,南韓社會內部長期形成強大的社會韌性,是面對能源危機和處理氣候變遷風險的重要資產。在這兩種情境中,參與者對南韓政府和人民的危機應對能力表現有高度信心。有人指出徵兵制和長期來自北韓的威脅,韓國人有強烈的集體動員和配合政府的意識。然而,一些政府的失誤(例如2023年時首爾誤向民眾發送緊急撤離警報)增加社會的不信任,尤其在年輕一代中更為嚴重,因為年輕一代只知道當前的繁榮,不瞭解過去國家面臨的威脅。政府需要認知到社會已經發生變化,新一代人面臨的是民主化之後對威權歷史記憶的缺失,以及氣候變遷帶來的不同挑戰。

3.持續依賴化石燃料帶來高成本

參與者指出依賴進口化石燃料,相較國內再生能源更為脆弱,更容易受衝突、經濟衝擊或自然災害而供應中斷。像是突然失去中東地區的能源供應,將觸發全球對有限能源的競爭,各國會迅速尋求多元化能源來源,可能會迫使南韓政府尋求具外交和政治成本的解決方案,例如可能會和不同理念陣營的國家(如俄羅斯)合作,或重新投資國內燃煤生產。

南韓政府也可能需要投入相當多經濟資源以維持能源供應和可接受的生活成本。參與者指出,2022年烏俄戰爭時,政府曾釋放戰略石油儲備以減緩油價飆升;也可能需要實施補貼,來降低能源價格,或獎勵航運公司改道。根據供應中斷的嚴重程度,這些措施可能會帶來高額的財政負擔。

由於鄰近中國,此次演習突顯南韓在地緣政治中的艱困位置。中國封鎖台灣海峽和呂宋海峽不僅會凍結能源和其他供應鏈進口,還會對南韓的國家安全構成直接風險,特別是當美中之間的緊張局勢升級。參與者也指出,情況可能會迅速穩定下來,船隻可能被指引繞過台灣海峽,此時南韓就擁有經濟和貿易槓桿,可以用來維持航運開放,加強其與中國的談判籌碼。

4.長期規劃、保持彈性與合作的必要

演習引發對政府應對多重危機能力的關注,尤其是面對難以預測的氣候災害和其他國安考量交織的時候。參與者注意到,連續的氣候災害可能限制地方政府提供災難援助的能力,並會需要民間和軍事資源。大規模停電和基礎建設損壞可能導致通信故障,進而削弱公眾信任並激起矛盾,極化的政治體制更會使情況惡化。應該明定中央與地方的權責、加強政府內部及不同層級政府之間的韌性規劃。在能源危機中,南韓需要依賴盟友來確保足夠的能源供應跟協調採購。政府應主動與日本和美國合作,制定未來應對危機的框架,加強夥伴關係更可加速能源轉型。

真正有助於台灣安全的能源兵推設計

如前分析,近期台灣兵推結果公佈時,在能源面向上,都被窄化為核電議題,甚至加強了「台灣撐不過8天」的論點,搭配著中國軍演以天然氣接收站為對象的訊息,反而形成了「混合威脅」。綜合前述能源兵推設計,歸納出三大重點為台灣後續進行能源兵推時,亦應參考之處。

首先為氣候變遷因素須納入能源兵推。無論是短期性的極端天氣事件,或是中長期的汰除化石燃料趨勢,這些因素均須納入能源兵推之中。以針對台灣能源兵推為例,CSIS已經是各兵推中考慮較完整者,但對於整體能源轉型政策細節掌握仍有誤,導致訊息偏誤。且因丹娜絲颱風這類極端天氣事件導致的區域能源韌性議題,行政院在災後復原預算中增加電力系統韌性投資,而在此之前,內政部亦已針對186個易成孤島地區編列防災型微電網建構預算。這些因素都應在能源兵推時納入,呼應歐盟提出的氣候預算就是國防預算的趨勢。

再者是培養混合威脅意識,建立社會信任的重要性。敵對政權可能會利用緊急情況的混亂散播假訊息和製造矛盾,在多場兵推皆有提到,如何應對虛假資訊會是政府應對危機的重點。政府資訊傳遞對促進集體行動和維持信任至關重要。政府有效的溝通策略將是協調應對、增強合法性、解決危機的必要條件,信任與韌性強的社會更是處理危機的重要資產。氣候與安全中心的兵推指出,氣候危機發生、大規模停電、基礎建設損壞導致通信故障,使訊息傳遞更加困難,敵對政權可能會趁混亂散播假訊息和製造矛盾,動搖政府穩定性。CORE兵推長期關注網路安全或混合威脅,以及聚焦敵方如何進行宣傳、媒體操弄與危機溝通,更場場模擬如何與盟友、夥伴、國際機構與非政府組織合作的應變與管理。台灣社會常見中國對民主陣營的「資訊戰」、「認知作戰」早已開始論述,培養混合威脅意識是未來進行兵推應納入考量的重點。

最後則是以兵推作為盟友合作平台。CSIS、北約CORE以及氣候與安全中心的兵推皆指出與盟友合作的重要性。CSIS的建議之一是台灣提前就封鎖情境與日本、澳洲等國進行聯合規劃與協商行動方案。CORE提出跟區域一同進行海事與海底管線/電纜的聯合巡檢。氣候與安全中心在日本與南韓場次的參與者一致認同,與盟友制定未來應對危機的框架,制定能源採購緊急應變計畫或協議,以避免在危機發生時相互競爭,這些應該納入能源安全戰略的韌性規劃,在在顯示與盟友合作的重要性。

作者:柯昀伶(台灣氣候行動網絡氣候與能源安全專案研究員)、趙家緯(台灣氣候行動網絡研究中心總監)